মত দ্বিমত

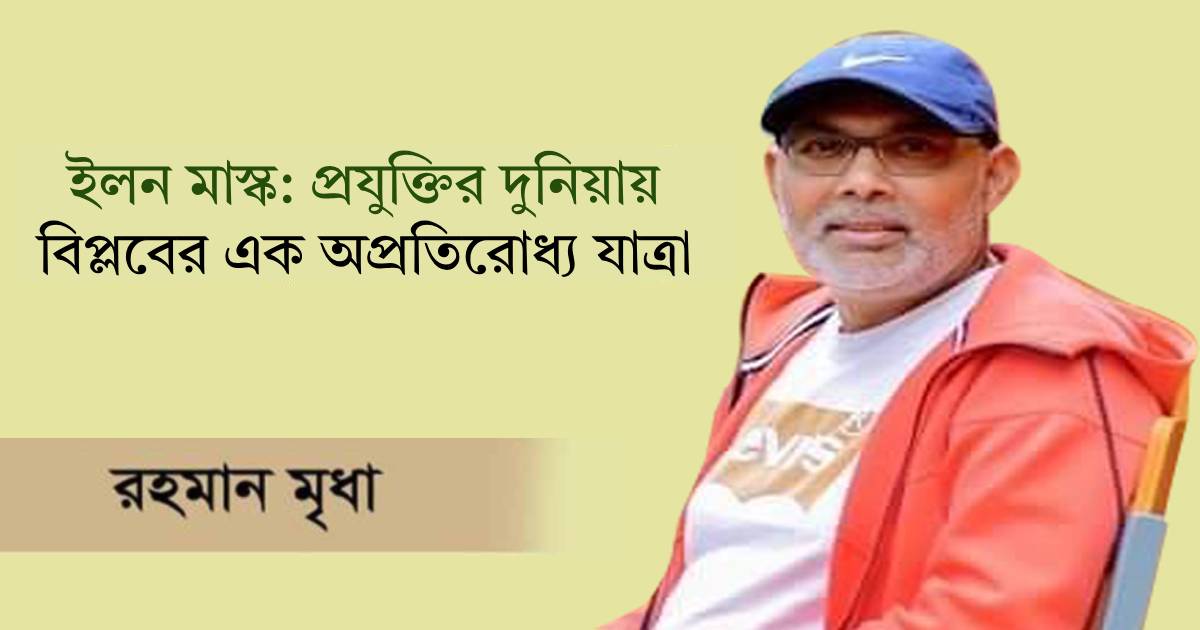

ইলন মাস্ক: প্রযুক্তির দুনিয়ায় বিপ্লবের এক অপ্রতিরোধ্য যাত্রা

ইলন মাস্ক, সেই নামটি যা বিশ্বের প্রান্তে প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছে, তার অবদান প্রযুক্তির প্রতিটি দিকেই স্পষ্ট। সাধারণ মানুষ তাকে শুধু টেসলা, স্পেসএক্স, সোলারসিটি কিংবা হাইপারলুপ এর মতো বিপ্লবী উদ্ভাবনী প্রকল্পের উদ্যোক্তা হিসেবে জানে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি শুধুমাত্র একজন উদ্ভাবক নন, বরং একটি অসীম সাহসী ব্যবসায়ী এবং ভবিষ্যৎবিদ।

ইলন মাস্কের জীবনে চড়াই-উতরাই ছিলো। এলন মস্কের জন্ম দক্ষিণ আফ্রিকায় ১৯৭১ সালে, এবং সেই শিশুকাল থেকে শুরু হয় তাঁর আগ্রহের যাত্রা। ছোটবেলা থেকেই তিনি প্রযুক্তির প্রতি গভীর আগ্রহ তৈরি করেন, আর এই আগ্রহই একদিন তাকে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় প্রযুক্তি সংস্থাগুলোর প্রধান কর্ণধারে পরিণত করে। পেপাল, টেসলা এবং স্পেসএক্স প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তাঁর নয়া ব্যবসায়িক সম্রাজ্যের সূচনা হয়।

তবে তার জীবন সহজ ছিল না। টেসলা এর উত্থান থেকে শুরু করে, স্পেসএক্স এর অস্থির যাত্রা এবং সর্বশেষ হাইপারলুপ এর মতো অসম্ভব পরিকল্পনা, প্রতিটি পদক্ষেপে ছিলো অগণিত চ্যালেঞ্জ, বিতর্ক এবং তার উপরে উচ্চাকাঙ্ক্ষী অঙ্গীকার। অনেকেই মনে করেছিলেন, তাঁর প্রকল্পগুলো শুধুমাত্র আর্থিক সংকট এবং অস্থিরতার দিকে এগিয়ে যাবে, কিন্তু ইলন মাস্কের দৃঢ় সংকল্প এবং ভবিষ্যৎমুখী ভাবনা তাকে সর্বত্র সফলতার চূড়ায় পৌঁছে দেয়।

পৃথিবী বদলে দেওয়ার যাত্রা

বিশ্বে তাঁর শিরোনামে যেসব প্রতিষ্ঠানগুলো জনপ্রিয়তা পেয়েছে, সেগুলোর মধ্যে অন্যতম টেসলা। টেসলা একসময় শুধুমাত্র একটি স্বপ্ন ছিলো, যা অনেকের কাছে অসম্ভব মনে হয়েছিলো। কিন্তু মাস্ক তার ব্যক্তিগত জীবনের চ্যালেঞ্জ ও ভাঙাচোড়া সম্পর্ক সত্ত্বেও, নিজস্ব প্রযুক্তির ওপর বিশ্বাস রেখে সেই অসম্ভবকেও সম্ভব করেছেন। প্রযুক্তিগত দিক থেকে, টেসলা এর বৈদ্যুতিক গাড়ি, শক্তি সংরক্ষণ এবং পরিবেশবান্ধব যন্ত্রপাতি বিপ্লব সৃষ্টি করেছে।

আরেকটি দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী প্রকল্প হলো স্পেসএক্স, যার লক্ষ্য ছিল মহাকাশে বাণিজ্যিকভাবে প্রবেশের জন্য একটি নতুন পথ সৃষ্টি করা। মাস্ক স্পেসএক্সের মাধ্যমে পৃথিবী থেকে বাইরের মহাকাশে মানুষের যাত্রা শুরু করতে চেয়েছিলেন এবং সেখানেও তাঁর আগ্রহ সফল হয়েছে।

ব্যক্তিগত জীবন ও একাধিক বিবাহ

তবে, প্রযুক্তির জগতের পাশাপাশি ইলন মাস্কের ব্যক্তিগত জীবনও বিভিন্ন দিক থেকে আলোচিত। ট্যালুলাহ রেইলি, জাস্টিন মাস্ক, এবং গ্রিমস এর মতো ব্যক্তিত্বের সঙ্গে তার একাধিক সম্পর্ক এবং বিবাহ, তাঁর জীবনকে আরো জটিল করে তুলেছিলো। এসব সম্পর্কের পাশাপাশি, তার সন্তানদের প্রতিও তিনি গভীরভাবে মনোযোগী ছিলেন, তবে অনেকেই তাঁর জীবনযাত্রা এবং ব্যক্তিগত সম্পর্কগুলো নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। তাছাড়া, রোলিং স্টোন এর এক সাক্ষাৎকারে তিনি নিজেই জানিয়েছেন, তিনি ব্যস্ততার কারণে নিজের সন্তানদের সঙ্গ যথেষ্ট সময় দিতে পারেননি এবং এই বিষয়টি তার কাছে ‘রিগ্রেট’ ছিলো।

রাজনৈতিক অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং ট্রাম্প প্রশাসন

এদিকে, ইলন মাস্কের রাজনৈতিক অবস্থানও গত এক দশক ধরে অনেক পরিবর্তিত হয়েছে। একসময় তিনি বিল গেটস এবং বারাক ওবামা এর প্রতি সমর্থন জানিয়েছিলেন, কিন্তু বর্তমানে তিনি নিজের অবস্থান অনেকটাই মধ্যপন্থী হিসাবে তুলে ধরেন। ট্রাম্প প্রশাসনের সময় তার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত এবং মন্তব্য শিরোনাম হয়েছে। সেখান থেকে, তিনি খুবই বিতর্কিত পরিসরে পড়েছিলেন, কারণ তিনি ট্রাম্পের বেশ কিছু সিদ্ধান্তের সমর্থক ছিলেন। তবে, একসময় তিনি এই প্রশাসন থেকে সরে গিয়ে, নিজের ব্যক্তিগত কর্মকাণ্ড এবং ব্যবসায়িক দিক আরও শক্তভাবে পুনর্নির্মাণে মনোনিবেশ করেছেন।

ব্যবসায়িক দিক থেকে নতুন সিদ্ধান্ত

বর্তমানে, ইলন মাস্কের সিদ্ধান্ত ছিলো ট্রাম্প প্রশাসন থেকে সরে গিয়ে, তার নিজস্ব ব্যবসায়িক দুনিয়ায় ফিরে যাওয়া। সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ‘X’ এর ওপর তার কাজের মাধ্যমে তিনি বিশ্বজুড়ে যোগাযোগের নতুন এক দিগন্ত খুলে দিতে চান, যেখানে তার লক্ষ্য প্রযুক্তি, যোগাযোগ এবং সামাজিক সংস্কৃতি নিয়ে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টি করা। তবে, ইলন মাস্কের মতো একজন বিশাল ব্যক্তিত্বের জন্য নতুন সিদ্ধান্ত সবসময়ই বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। টেসলা, স্পেসএক্স, বোরিং কোম্পানি-এর মতো বিপ্লবী উদ্যোগের পাশাপাশি, তাঁর চিন্তাধারা ভবিষ্যতের প্রতি আশাবাদী। অর্থনৈতিক দিক থেকে তিনি বিপুল লাভের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন, তবে তার রাজনৈতিক অবস্থান এবং ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে চলমান বিতর্ক তাকে সবার চোখে আরও আলাদা করে তোলে।

সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রভাব: এক নতুন দিগন্তে ইলন মাস্ক

ইলন মাস্ক, যিনি প্রযুক্তির বিশ্বে সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বদের মধ্যে একজন, তিনি ভবিষ্যতের দিকে আরও একধাপ এগিয়ে চলেছেন। তবে, শুধু প্রযুক্তির উদ্ভাবনই নয়, সামাজিক এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও তার অবদান ও প্রভাব লক্ষণীয়। ইলন মাস্কের কাজের উদ্দেশ্য শুধু পৃথিবী পরিবর্তন নয়, বরং সমাজের মানসিকতাও পরিবর্তন করা। তিনি বিশ্বাস করেন যে, বিশ্বায়ন এবং উন্নত প্রযুক্তি পৃথিবীকে সমৃদ্ধ করবে এবং কেবল নির্দিষ্ট কিছু মানুষের জন্য নয়, বরং সবার জন্য সুফল বয়ে আনবে।

অর্থনৈতিক শক্তি: ভবিষ্যতে কি অপেক্ষা করছে?

মাস্কের ব্যবসায়িক দিক থেকে, তার প্রতিষ্ঠানগুলোর আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত শক্তিশালী, এবং তার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সেগুলোর মধ্যে নতুন উচ্চতায় পৌঁছানোর ব্যাপারে। টেসলা এখন একটি গুরুত্বপূর্ণ কোম্পানি, যেটি বিদ্যুৎচালিত গাড়ির বাজারে একাধিক বিপ্লব ঘটিয়েছে। শুধু গাড়ি নয়, তাদের শক্তি সংরক্ষণ প্রযুক্তি, সোলার প্যানেল, এবং নতুন নকশার ব্যাটারি প্রযুক্তি কোম্পানিকে অর্থনৈতিক দিক থেকে আরও শক্তিশালী করেছে।

তবে, স্পেসএক্স-এর প্রভাব অনেক বিস্তৃত। মহাকাশের বাজারে সাশ্রয়ী ও উন্নত প্রযুক্তি এনে স্পেসএক্স মানুষকে মহাকাশে প্রেরণের জন্য প্রস্তুত করেছে। এলন মাস্কের লক্ষ্য, শুধু পৃথিবী বা রোবোটিক প্রযুক্তির মাধ্যমেই মানুষের জীবন উন্নত করা নয়, বরং মঙ্গলগ্রহের উপনিবেশ স্থাপন করা। এটি একটি দুরূহ পরিকল্পনা হলেও মাস্ক তার অসীম বিশ্বাসের সাথে এগিয়ে যাচ্ছেন। তিনি বিশ্বাস করেন, মঙ্গলগ্রহের জন্য উপনিবেশ স্থাপন একমাত্র উপায় হতে পারে যদি পৃথিবী কখনো বিপদে পড়ে বা মানবজাতি একটি নতুন স্থান খুঁজে পায়।

সামাজিক যোগাযোগ ও ডিজিটাল বিপ্লব

একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত আসে যখন মাস্ক ট্রাম্প প্রশাসন থেকে সরে গিয়ে তার নিজের ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম এবং সম্প্রচার ব্যবসার দিকে মনোযোগ দেন। তার এক্স (X) সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মটি সামাজিক যোগাযোগের দুনিয়াতে নতুন অধ্যায় রচনা করার জন্য প্রস্তুত। এখানে গণতন্ত্র এবং বিশ্বের নেতাদের প্রতি সংলাপের মাধ্যমে সমাজের প্রভাব পরিবর্তন করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। তার একমাত্র উদ্দেশ্য হলো সোশ্যাল মিডিয়ায় সঠিক তথ্য প্রবাহ, যাতে বিভ্রান্তি এবং মিথ্যা তথ্য রোধ করা যায়।

তিনি মনে করেন, ডিজিটাল স্পেসে তাকে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হবে। তবে এক্স তার নিজস্ব সামাজিক সংলাপকে পরবর্তী স্তরে নিয়ে যেতে সক্ষম হবে, বিশেষত যখন তার মতো একটি ব্যক্তিত্ব সামগ্রিকভাবে নতুন প্রযুক্তি এবং রাজনৈতিক চিন্তাভাবনাকে প্রভাবিত করে।

ব্যক্তিগত জীবন: কোনো পরিবর্তন আসছে?

এদিকে, ইলন মাস্কের ব্যক্তিগত জীবনও অতীতে ছিল বিতর্কিত এবং চ্যালেঞ্জপূর্ণ। একাধিক বিবাহ এবং সন্তানের মধ্যে তার সম্পর্ক অনেকাংশেই আলোচিত। তবে, তার বর্তমান জীবনে, গ্রিমসের সাথে তার সম্পর্কটিকে তিনি প্রযুক্তি, সামাজিক যোগাযোগ এবং শিল্পের একটি মেলবন্ধন হিসেবে দেখতে শুরু করেছেন। তার সন্তানদের প্রতি গভীর সম্পর্ক, যেখানে তিনি অনেক সময় কাজে মগ্ন থাকলেও তার সন্তানদের পাশে দাঁড়াতে চেষ্টা করেন। তবে, তার নিজস্ব জীবনের অবিচ্ছিন্ন চাপ তাকে কখনো কখনো বিশেষ মুহূর্তগুলো উপভোগ করতে বাধা দেয়।

রিগ্রেট এবং নতুন শিখন

ইলন মাস্ক নিজেই বিশ্ববিদ্যালয়ের আকাশছোঁয়া জীবন থেকেও বলতে দ্বিধা করেন যে, কিছু বিষয়, যেমন অতিরিক্ত কাজের চাপ বা পরিবারে তার উপস্থিতির অভাব, তিনি অতীতে রিগ্রেট করেন। তবে, তিনি একে একটি শিক্ষণীয় বিষয় হিসেবে দেখেন এবং মনে করেন, ‘সবকিছু একসাথে থাকা সম্ভব নয়, তবে পরবর্তী সময়ে অন্যদের পাশে থাকতে পারা যাবে’।

রাজনৈতিক ভূমিকা: বিশ্বকে একত্রিত করা

এদিকে, রাজনীতি এবং বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক অবস্থান নিয়ে মাস্কের চিন্তাধারা খুবই মৌলিক এবং ব্যক্তিগত। তার মতো একজন প্রযুক্তিবিদ ও ব্যবসায়ী, বিশ্বের সরকারগুলোর মধ্যে প্রযুক্তি ভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রতি একেবারেই আগ্রহী। বিশ্ব অর্থনীতির উন্নতি এবং বিশ্বব্যাপী সমস্যাগুলোর সমাধান সম্ভব করতে তিনি বিশ্বাস করেন, গ্লোবাল প্রযুক্তির একীভূত সহযোগিতা এবং সামাজিক ন্যায়বিচার প্রয়োজন।

মাস্ক জানেন যে, তার পদক্ষেপ শুধু প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন নয়, বরং রাজনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক প্রভাবের ক্ষেত্রেও হতে হবে। তিনি চান, বিশ্বকে একীভূত করা, যেখানে সবার কাছে সুযোগ থাকবে।

শেষ কথা: অতীতের শিক্ষা, বর্তমানের সংগ্রাম এবং ভবিষ্যতের রূপকল্প

ইলন মাস্কের জীবনে যতই প্রতিকূলতা বা সমালোচনা আসুক না কেন, তিনি একটি নতুন পৃথিবী গড়ার পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন। তার উদ্দেশ্য শুধু ব্যবসা নয়, বরং বিশ্বের ভবিষ্যৎ। উন্নত প্রযুক্তি, কর্মসংস্থান, গ্রহের সুরক্ষা এবং বৈষম্য দূরীকরণ—এগুলোই তার চূড়ান্ত লক্ষ্য।

তবে, পৃথিবীর পরিবর্তন এত সহজ নয়। মাস্কের পথে চ্যালেঞ্জ থাকবে, অনেকটা ট্রাম্প প্রশাসন থেকে সরে গিয়ে নতুন দিশা খোঁজা যেমন ছিলো, তেমনি প্রতিটি পদক্ষেপ নতুন উত্তরণের কথা বলে। শেষমেশ, ইলন মাস্ক আজ যেভাবে ভবিষ্যতের রূপান্তরের জন্য কাজ করছেন, তাতে একদিন তিনি হয়তো একটি নতুন যুগের সূচনা করবেন, যা প্রযুক্তি, সমাজ এবং অর্থনীতির দিক থেকে ইতিহাসে চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

পরিশেষে, ইলন মাস্কের যাত্রা অবিরাম, দৃঢ়বিশ্বাসী এবং অপ্রতিরোধ্য- এটি প্রযুক্তির ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়, যা কেবল ভবিষ্যতের জন্য নয়, বর্তমানে পৃথিবীকে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখার সুযোগ সৃষ্টি করছে।

লেখক: রহমান মৃধা, সাবেক পরিচালক, ফাইজার, সুইডেন

মত দ্বিমত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বনাম কেমব্রিজ: শিক্ষার মানের এক সঙ্কট এবং সম্ভাবনা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষার প্রধান প্রতিষ্ঠান। এর স্থাপত্য, ইতিহাস এবং সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটের কারণে এটি বিশেষ মর্যাদা পেয়েছে। তবে বাস্তবতা দেখায় যে, শিক্ষার মান, প্রশাসনিক কার্যক্রম এবং রাজনৈতিক প্রভাবের কারণে বিশ্ববিদ্যালয় আজ নানা চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল লক্ষ্য শিক্ষার্থীর জ্ঞান, নৈতিকতা এবং চিন্তাশীলতার বিকাশ, কিন্তু কিছু বাস্তব সমস্যা এই লক্ষ্যকে প্রভাবিত করছে। অনেক শিক্ষার্থী রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড এবং অন্যান্য কারণে নিয়মিত ক্লাসে উপস্থিত হয় না। কিছু বিভাগে অভিজ্ঞ শিক্ষকের অভাব এবং অপ্রশিক্ষিত শিক্ষক থাকায় শিক্ষার মানে ভিন্নতা দেখা যায়। কেন্দ্রীয় লাইব্রেরিতে প্রচুর বই আছে, তবে অনেক বই ব্যবহারযোগ্য নয় বা রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে শিক্ষার্থীর গবেষণার কাজে আসে না। বিশ্ববিদ্যালয় প্রায়শই রাজনৈতিক ছাত্রসংগঠনের প্রভাবের মুখোমুখি হয়। রাজনৈতিক সংঘর্ষ, দ্বন্দ্ব এবং প্রভাব শিক্ষার্থীর নিরাপত্তা ও ক্যাম্পাসের শান্তিকে প্রভাবিত করতে পারে। অবস্থান সংসদ ভবনের কাছাকাছি হওয়ায় রাজনৈতিক প্রভাব আরও প্রকট। কিছু ক্ষেত্রে, প্রশাসনিক দুর্বলতা ও অব্যবস্থাপনার কারণে শিক্ষার্থীরা অসুবিধায় পড়ে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাস বা হলগুলোতে শিক্ষার্থীরা নানা ধরনের সাংস্কৃতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে। তবে, কিছু অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটে, এবং কিছু শিক্ষার্থী ক্লাসে না এসে বাইরে সময় কাটাতে পছন্দ করে। রাজনৈতিক ছাত্রসংগঠনের প্রভাব থাকায় কিছু শিক্ষার্থী ক্ষমতাসীন দলের সমর্থন না থাকলে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে। শিক্ষার মান নিয়ে কথাবার্তা কম হয়, এবং শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের নৈতিকতার বিষয়ও প্রায়শই আলোচনার বাইরে থাকে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান অবস্থার পেছনে রাজনৈতিক প্রভাব, প্রশাসনিক দুর্বলতা, শিক্ষার মানের অবনতি এবং শিক্ষাব্যবস্থায় দুর্নীতি অন্যতম কারণ। প্রতিষ্ঠার সময় বিশ্ববিদ্যালয়কে উচ্চমানের শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে অগ্রগতি করার জন্য পরিকল্পনা করা হয়েছিল। তবে বর্তমান সময়ে বাস্তবতা অনেক ক্ষেত্রেই প্রত্যাশার সাথে মিলছে না। বিশ্ববিদ্যালয়কে শিক্ষার মান, গবেষণার অগ্রগতি, প্রশাসনিক কার্যক্রম এবং শিক্ষার্থীদের নৈতিকতার ভিত্তিতে মূল্যায়ন করা উচিত। এই মূল্যায়ন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, শিক্ষাবিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং স্বাধীন মূল্যায়ন সংস্থার মাধ্যমে নিয়মিতভাবে, যেমন প্রতি পাঁচ বছরে একবার, অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এখনও সম্ভাবনাময়। তবে রাজনৈতিক প্রভাব, প্রশাসনিক দুর্বলতা এবং শিক্ষার পরিবেশে বিঘ্ন থাকায় এটি তার পূর্ণ সম্ভাবনা অর্জন করতে পারছে না। শিক্ষার্থী, শিক্ষক, প্রশাসন এবং নীতি নির্ধারকদের যৌথ প্রচেষ্টা বিশ্ববিদ্যালয়কে একটি উচ্চমানের শিক্ষার প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে পারে। সঠিক পদক্ষেপ, স্বচ্ছতা এবং সংস্কারই সেই পথে দিশা দেখাবে।

ওক্সফোর্ড বা কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্বের প্রাচীন ও মর্যাদাপূর্ণ উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে অন্যতম। আমি জীবনের কোনো এক সময় কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েছি, তাই এর শিক্ষার মান, কলেজ ব্যবস্থা এবং গবেষণার সুযোগ সম্পর্কে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আছে। প্রতিষ্ঠার থেকে আজ পর্যন্ত এটি শিক্ষার মান, গবেষণার গুণগত মান এবং প্রশাসনিক স্বচ্ছতার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক মানদণ্ড হিসেবে পরিচিত। এখানে শিক্ষার্থীর নৈতিক ও মানসিক বিকাশকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। শিক্ষার্থীরা নিয়মিত ক্লাসে অংশগ্রহণ করে, এবং পাঠ্যক্রমের সঙ্গে গবেষণার সুযোগ সমন্বিত। শিক্ষকগণ অত্যন্ত দক্ষ, প্রশিক্ষিত এবং শিক্ষাদানে নিবেদিত, যা শিক্ষার মানকে ধারাবাহিকভাবে উচ্চ রাখে। কেমব্রিজে রাজনৈতিক প্রভাব সীমিত; প্রশাসনিক ব্যবস্থা স্বচ্ছ এবং নিরপেক্ষ, ফলে শিক্ষার্থীর নিরাপত্তা, ক্যাম্পাসের শান্তি এবং শিক্ষার পরিবেশে বিঘ্ন ঘটে না।

লাইব্রেরি এবং গবেষণা সুবিধা অত্যন্ত সমৃদ্ধ। বই ও রিসোর্সের সংখ্যা প্রচুর, আধুনিক ডিজিটাল রিসোর্স সহজলভ্য, এবং রক্ষণাবেক্ষণ যথাযথভাবে করা হয়। শিক্ষার্থীরা গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় সব সুযোগ ও তথ্য পায়। ক্লাস এবং গবেষণার মধ্যে সমন্বয় অত্যন্ত সুচারু, ফলে শিক্ষার্থীর জ্ঞান ও চিন্তাশীলতা সর্বোচ্চ মাত্রায় বিকাশ লাভ করে। শিক্ষার্থী ও শিক্ষক উভয়ই শিক্ষার প্রতি নিবেদিত, এবং নৈতিকতার মানও দৃঢ়।

কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীর সার্বিক উন্নয়নের ওপর গুরুত্ব দেয়। কেবল পাঠ্যক্রম নয়, সাংস্কৃতিক, সামাজিক এবং শিক্ষণীয় কর্মকাণ্ডও শিক্ষার্থীর জীবনের অংশ। প্রশাসনিক ও শিক্ষাগত ব্যবস্থাপনা একে একটি স্থিতিশীল এবং ফলপ্রসূ শিক্ষা পরিবেশ হিসেবে গড়ে তোলে। আন্তর্জাতিক মানের গবেষণা, বিশ্বখ্যাত শিক্ষক এবং সুশৃঙ্খল প্রশাসন প্রতিষ্ঠানটিকে বিশ্বজুড়ে শিক্ষার্থীর কাছে অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ করে তুলেছে।

বিশ্ববিদ্যালয়টি তার ইতিহাসের প্রতিটি স্তরে শিক্ষার মান, গবেষণার সুযোগ এবং শিক্ষার্থীর নৈতিক বিকাশকে অগ্রাধিকার দিয়ে এসেছে। শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি, মনোযোগ এবং কার্যকলাপের মান নিয়মিতভাবে পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন করা হয়। প্রশাসনিক স্বচ্ছতা এবং শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্কের স্বচ্ছতা শিক্ষার মানকে বজায় রাখতে সাহায্য করে। ফলে, কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় একটি আদর্শ শিক্ষার পরিবেশ হিসেবে বিশ্ব মানচিত্রে পরিচিত।

দুটি বিশ্ববিদ্যালয়, দুটো চিত্র—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়। একটির অভ্যন্তরীণ অবস্থা রাজনৈতিক প্রভাব, প্রশাসনিক দুর্বলতা, শিক্ষার মানের অনিয়ম এবং দুর্নীতিতে ভরা; অন্যটি স্থিতিশীল, স্বচ্ছ প্রশাসন ও উচ্চমানের শিক্ষায় নিবেদিত। এ থেকে আমাদের জাতি হিসেবে বড় প্রশ্ন জাগে—আমরা কীভাবে দেশের দুর্নীতি ছাড়া প্রতিযোগিতার বাজারে টিকে থাকব? বিদেশের সঙ্গে যখন প্রতিযোগিতা অব্যাহত, আমাদের শিক্ষার মান, নৈতিকতা, প্রশাসনিক স্বচ্ছতা এবং দুর্নীতিহীন পরিবেশ যদি এমন অবস্থায় থাকে, তাহলে আমাদের শিক্ষার্থী ও প্রজন্ম কিভাবে আন্তর্জাতিক মানের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারবে?

সমস্যার মূল কারণ স্পষ্ট: রাজনৈতিক প্রভাব, প্রশাসনিক দুর্বলতা, শিক্ষার প্রতি উদাসীনতা, নৈতিকতার অভাব এবং দেশের মধ্যে সিস্টেমিক দুর্নীতি। শিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলোতে যদি এই উপাদানগুলো নিয়ন্ত্রণে না থাকে, তবে জাতির ভবিষ্যৎ ও প্রতিযোগিতামূলক সক্ষমতা দুটোই ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

করনীয় স্পষ্ট: প্রথমে শিক্ষার মান নিশ্চিত করতে হবে। শিক্ষকের যোগ্যতা, পাঠ্যক্রমের গুণমান এবং গবেষণার সুযোগ উন্নত করতে হবে। প্রশাসনিক স্বচ্ছতা আনার জন্য নিয়মিত মূল্যায়ন ও তদারকি প্রয়োজন। রাজনৈতিক প্রভাব কমাতে স্বাধীন, নিরপেক্ষ প্রশাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে। শিক্ষার্থীর নৈতিকতা ও মনোযোগ বৃদ্ধির জন্য পড়াশোনা এবং গবেষণাকে অনুপ্রেরণামূলক পরিবেশে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। দুর্নীতিহীন পরিবেশ প্রতিষ্ঠা এবং সংস্কারমুখী নীতি কার্যকর করা অপরিহার্য।

যদি এসব পদক্ষেপ নেওয়া যায়, তবে আমরা একটি সংস্কারমূলক পথ ধরে জাতি হিসেবে আন্তর্জাতিক মানের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারব। প্রতিযোগিতার বাজারে টিকে থাকার জন্য শিক্ষা, নৈতিকতা, প্রশাসনিক স্বচ্ছতা এবং দুর্নীতিহীন পরিবেশ—এই চারটি উপাদানই আমাদের ভবিষ্যতের মূল চাবিকাঠি।

রহমান মৃধা, সাবেক পরিচালক, ফাইজার, সুইডেন। Rahman.Mridha@gmail.com

মত দ্বিমত

মন্ত্রীদের নতুন গাড়ি নয়— প্রথমে গরিবের ভাগ্য বদলাতে হবে

কে এই ডাকাত মন্ত্রীরা, যারা গরিব দেশের টাকায় কোটি কোটি টাকার এসইউভি কিনে বসবে? এরা কি দেশের সেবক, নাকি রাষ্ট্র লুটে খাওয়া চোর? আগের সরকারের গাড়িগুলো গেল কোথায়? চুরি হলো, পাচার হলো, নাকি নিজের গ্যারাজে লুকিয়ে রাখল? কেন প্রতিবার ক্ষমতায় এলেই নতুন গাড়ি কিনতে হবে? উন্নয়নের বুলি কেবল মুখে, হাতে শুধু লুটের হিসাব!

বাংলাদেশ ৫৪ বছর ধরে কী দেখেছে? রাজনীতিবিদদের ধারাবাহিক ডাকাতি, সম্পদ পাচার, গরিবের রক্ত দিয়ে বিলাসবহুল প্রাসাদ বানানো। ১৯৮৮ সালে এমপিদের জন্য চালু হলো ডিউটি-ফ্রি গাড়ি—তারপর থেকে তারা এমপি নয়, গাড়ি ব্যবসায়ী। কোটি টাকার গাড়ি আনা হলো, পরে বেচে দেওয়া হলো, টাকা ঢুকল ব্যক্তিগত পকেটে। ২০১৮ সালে ওআইসি সম্মেলনের নামে কেনা হলো মার্সেডিজ-বিএমডব্লিউ, সম্মেলন শেষ হতেই গাড়িগুলো ভাগ হয়ে গেল ভিআইপিদের দখলে। এটা রাষ্ট্র নয়, মহামারীর মতো ছড়িয়ে পড়া লুটের বাজার।

এবার শুধু মন্ত্রীদের জন্য ৬০টি এসইউভি নয়, মোট ২৮০টি গাড়ি কেনার পরিকল্পনা আছে—৪৪৫ কোটি টাকা খরচ হবে। প্রতিটি গাড়ির দাম প্রায় দুই কোটি টাকা। এ টাকার উৎস কোথায়? গরিব মানুষের কর, কৃষকের ঘাম, শ্রমিকের রক্ত, প্রবাসীর রেমিট্যান্স। অথচ সেই মানুষরা একমুঠো চাল কিনতে পারে না, হাসপাতালের বেড নেই, অক্সিজেন নেই, স্কুলে শিক্ষক নেই। কিন্তু মন্ত্রীদের থাকতে হবে নতুন চকচকে গাড়ি। এরা কি মানুষ, নাকি জাতির রক্তচোষা জোঁক? সরকার নিজেরাই স্বীকার করেছে—“সমাপ্ত প্রকল্পের গাড়িগুলো” ফেরত আসে না, পড়ে থাকে নষ্ট হয়ে, অথবা হাওয়া হয়ে যায়। তাহলে প্রশ্ন—কারা সেই গাড়ি গিলে খেল? কোন মন্ত্রী, কোন আমলা দায়ী? কেন মামলা হয় না? কেন জবাবদিহি নেই? পুরোনো গাড়ি রিফার্বিশ করে আবার ব্যবহার করা যায় না কেন? কেন প্রতিবার কোটি কোটি টাকা ঢালতে হবে নতুন গাড়ির নামে? এ তো দিনের আলোয় ডাকাতি।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বলছে—বাংলাদেশ ১৮০ দেশের মধ্যে ১৫১তম। অর্থাৎ রাষ্ট্রযন্ত্র আজ দুর্নীতির ডাস্টবিন। মন্ত্রীরা গাড়ি চালাতে জানে, কিন্তু হাসপাতালের অক্সিজেন কিনতে জানে না। এমপিরা ডিউটি-ফ্রি গাড়ি বেচে দেয়, কিন্তু গ্রামের স্কুলে একজন শিক্ষক বাড়াতে পারে না। প্রশ্ন একটাই—এই গাড়ি কার জন্য? মন্ত্রীরা কি গাড়িতে চড়বে, নাকি জনগণ খালি পায়ে হাঁটবে? বাংলাদেশের মানুষ কি দাস? কেন প্রতিটি সরকারের প্রথম কাজ হয় গাড়ি কেনা, আর শেষ কাজ হয় দেশকে লুটে খাওয়া? কতদিন চলবে এই অপমান? এক মুঠো চাল না পাওয়া মানুষদের ঘাম দিয়ে কেন মন্ত্রীদের বিলাসবহুল কনভয় সাজানো হবে? জাতিকে বুঝতে হবে—এরা সেবক নয়, এরা চোর। এরা রাজনীতিবিদ নয়, এরা ক্ষমতার দালাল, রাষ্ট্রের শকুন। গরিবের রক্ত খেয়ে ধনী হচ্ছে, বিদেশে পাচার করছে। উন্নয়নের কথা মানে ভিখারির হাতে সোনার ঘড়ি—শুধুই প্রতারণা আর ডাকাতির মুখোশ।

এখন চাই পূর্ণাঙ্গ অডিট—কোন গাড়ি কোথায় আছে, কোনটা ফেরত এসেছে, কোনটা গিলে খাওয়া হয়েছে। জনসমক্ষে প্রকাশ করতে হবে সব নম্বরপ্লেট ও চেসিস নাম্বার। জমা না দিলে সরাসরি মামলা করতে হবে। পুরোনো গাড়ি মেরামত করে আবার ব্যবহার করতে হবে। ডিউটি-ফ্রি সুবিধা বন্ধ করতে হবে। নতুন গাড়ি কেনার নামে জাতিকে আর ঠকানো যাবে না।

জনগণের চাহিদা স্পষ্ট—নতুন এসইউভি নয়, চাই হাসপাতালের অক্সিজেন। বিলাসবহুল কনভয় নয়, চাই সাশ্রয়ী চাল–ডাল। মন্ত্রীর আরাম নয়, চাই মানুষের বেঁচে থাকার নিশ্চয়তা। গাড়ি কেনা মানেই রাষ্ট্র লুট করা—এই নগ্ন সত্য এখন জনগণের সামনে দাঁড়িয়ে গেছে।

দেশটা কার? জনগণের, নাকি এই দুর্নীতিবাজ রাজনীতিবিদদের? এখনই সময়, জনগণকে দাঁড়াতে হবে। বলতে হবে—আর না, একটুও নয়! জনগণের রক্ত–ঘামে উপার্জিত টাকায় গাড়ি, বাড়ি, বিলাসবহুল সুবিধা—এই বেহায়াপনা আর চলবে না।

প্রথমে পরিবর্তন আসুক জনগণের ভাগ্যে। মানুষ যেন পায় ভাত, কাজ, চিকিৎসা, শিক্ষা—এটাই প্রধান কর্তব্য। তারপরই ভাবা যাবে—রাষ্ট্রের কর্মকর্তারা আদৌ কোনো বিলাসের যোগ্য কি না। যারা দুর্নীতির টাকা দিয়ে ভোগে মত্ত, তারা সেবক নয়—জাতির শত্রু, রাষ্ট্রের ডাকাত। এখনই শক্ত হাতে দমন করতে হবে। বছরের পর বছর ধরে “সংস্কার” বলে যা দেখানো হলো, তা কি নমুনা? এধান্দাবাজি বাদ দিয়ে জনগণের কাছে জবাবদিহি করতে হবে এখনই।

রহমান মৃধা, সাবেক পরিচালক, ফাইজার, সুইডেন। Rahman.Mridha@gmail.com

মত দ্বিমত

বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে কি নতুন মোড় আসছে?

নানা গুঞ্জনের মধ্যে দিয়ে দিল্লি থেকে শুরু করে দেশের অলিগলিতে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড জোরদার হচ্ছে। সেনাপ্রধানের বিভিন্ন উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক, চীন সফরসহ একাধিক কর্মসূচি ও আলোচনা চলছে। প্রধান উপদেষ্টা ফেব্রুয়ারি প্রথম সপ্তাহে নির্বাচনের প্রস্তুতি নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছেন। কিন্তু কেন? আবার কেন নয়?

এটি নতুন ঘটনা নয়। সম্প্রতি প্রচণ্ড চাপের মুখে বিএনপি-সহ প্রায় সব রাজনৈতিক দল অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রতি চাপ সৃষ্টি করেছিল। উদ্দেশ্য ছিল একটাই—নিজেদের জন্য গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের দিন নিশ্চিত করা। কিন্তু যখন সেই দিনক্ষণ ধার্য হলো, তখনই নতুন ঝামেলা শুরু হলো। এখন বলা হচ্ছে, নির্বাচন কেবল কেয়ারটেকার সরকারের মাধ্যমে সম্ভব। কারণ, দুর্বল অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে, যা ড. ইউনূসের নেতৃত্বে রয়েছে, কেউই সঠিক ও নিরপেক্ষ নির্বাচন করার জন্য বিশ্বাস করতে পারছে না।

এদিকে প্রধান বিচারপতির মেয়াদ শেষের পথে। তাহলে কি তাকে কেয়ারটেকার সরকারের দায়িত্ব দেওয়ার জন্য প্রটোকলের বাইরে সেনাপ্রধানের সঙ্গে বৈঠক হচ্ছে? ইউএস রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকও চলছে। সব মিলিয়ে, বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে নানা ধরনের মন্তব্য শোনা যাচ্ছে।

এক প্রশ্ন থেকে যায়—বলা হচ্ছে আওয়ামী লীগকে রাজধানীতে আসতে দেওয়া হবে না। কিন্তু এটি কি গ্রহণযোগ্য? আমার কাছে তা বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না। কারণ, পুরো দেশে প্রশাসন, সাংবাদিক সমাজ এবং জনগণের অন্তত ৫০% দীর্ঘ ১৬–১৭ বছর আওয়ামী লীগের প্রতি সমর্থন রেখেছে। ২০২৪ সালের গণঅভ্যুত্থানে সারা দেশের মানুষ রাস্তায় নেমেছিল, কিন্তু এটি মূলত স্বৈরশাসক পতনের জন্য ছিল, পুরো আওয়ামী লীগকে বাতিল করার জন্য নয়।

কিছু ক্ষমতাশালী রাজনীতিবিদ ও প্রশাসনের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের দুর্নীতি ও অপকর্মের কারণে গোটা আওয়ামী লীগকে রাজনৈতিকভাবে নিষিদ্ধ করা সঠিক হবে না। কারণ এতে সাধারণ কর্মী ও নির্দোষ সমর্থকরাও শাস্তি পাবে। যদি আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে হয়, তবে বিএনপির নেতা-কর্মীরাও যারা সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি এবং দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত, তাদেরকেও নিয়ন্ত্রণে আনা উচিত। একইভাবে, অন্যান্য রাজনৈতিক দলের দুর্নীতিগ্রস্ত নেতাদেরও আইনের আওতায় আনা প্রয়োজন। কিন্তু বাস্তবে কি তা হচ্ছে? না। বা পুরো দলকে বাতিল করা হচ্ছে কি?

এখান থেকেই বিতর্ক শুরু হয়েছে। ফলে দেশের ভেতরে সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রতিবাদ, বিভ্রান্তি এবং পাশের দেশ থেকে উসকানিমূলক প্রভাব দেখা যাচ্ছে। আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক মহলেও তৎপরতা চলছে। বাংলাদেশ বহু বছর ধরে দুর্নীতির শীর্ষে অবস্থান করছে। রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে থাকা এই দুর্নীতি কেবল একটি দল বাতিল করে সমাধান করা যাবে কি? একেবারেই নয়। বরং “গরম তেলে ফোড়ন দেওয়া” পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত করবে।

একটি দেশে যখন তেল আনতে নুন শেষ, তখন সেখানে অপরিকল্পিত ও পক্ষপাতমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ শোভন নয়। প্রশ্ন জাগে—কোথায় যাবে বাংলাদেশের জনগণ? কীভাবে বদলাবে তাদের ভাগ্য? নতুন প্রজন্ম, যারা জন্মের পর থেকে কেবল দুর্নীতি, লুটপাট এবং নৈরাজ্য দেখেছে, তারা কি কখনো সৃজনশীল শিক্ষা ও যোগ্যতার মাধ্যমে নিজের ভবিষ্যৎ গড়তে পারবে? দুঃখজনক হলেও সত্য—এখনো তাদের জন্য কোনো ইতিবাচক উত্তর নেই।

এমন পরিস্থিতিতে দেশের রাজনৈতিক অঙ্গন যেন আবার এক অচলাবস্থার দিকে এগোচ্ছে। একদিকে আন্তর্জাতিক চাপ, অন্যদিকে জনগণের ভেতরে দীর্ঘদিনের ক্ষোভ—দুটোই মিলে রাষ্ট্রযন্ত্র কার্যত অচল হতে বসেছে। মানুষ ভাবছে, সত্যিই কি এই পথে গেলে কোনো সমাধান আসবে, নাকি আবারও নতুন এক সংঘাতের দরজা খুলে যাবে?

বিগত ইতিহাস আমাদের সামনে আছে—প্রত্যেকবার যখনই ক্ষমতার ভারসাম্য নষ্ট হয়েছে, তখন দেশকে চরম মূল্য দিতে হয়েছে। আজও একই আশঙ্কা মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। রাজনৈতিক দলগুলো পারস্পরিক অবিশ্বাসে জড়িয়ে পড়ে আবারও সাধারণ মানুষের আস্থা হারাচ্ছে। অথচ এই আস্থা ছাড়া কোনো নির্বাচন, কোনো সরকার, কোনো উন্নয়নই দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংকট কেবল একটি নির্বাচন বা একটি দলের কর্মকাণ্ডের উপর নির্ভর করছে না; এর মূল কারণ হলো রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতি জনগণের আস্থাহীনতা। সমাধানও তাই হবে দীর্ঘমেয়াদি, কাঠামোগত এবং জনসম্পৃক্ত।

প্রথমত, একটি স্বচ্ছ ও কার্যকর অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা গড়ে তোলা জরুরি। এখানে শুধু রাজনৈতিক দল নয়—বিচারব্যবস্থা, সেনা, সুশীল সমাজ, সাংবাদিকতা এবং নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিরাও আস্থা রাখতে হবে। কেয়ারটেকার সরকারকে কোনো একটি দলের পক্ষে ঝুঁকলে চলতে দেওয়া যাবে না।

দ্বিতীয়ত, রাজনৈতিক দলগুলোর ওপর “সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা” আরোপের বদলে তাদের পুনর্গঠন ও জবাবদিহির সংস্কৃতি তৈরি করতে হবে। যেসব নেতা দুর্নীতি, সন্ত্রাস বা চাঁদাবাজিতে জড়িত, তাদের আইনের আওতায় আনা হবে। কিন্তু সাধারণ কর্মী বা নির্দোষ সমর্থকদের রাজনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যাবে না।

তৃতীয়ত, নতুন প্রজন্মকে সামনে এনে একটি যৌথ নাগরিক মঞ্চ গঠন করা যেতে পারে, যেখানে তরুণদের নেতৃত্বে রাষ্ট্রচিন্তা বিকাশের সুযোগ থাকবে। শুধু পুরোনো ব্যর্থ রাজনীতির পুনরাবৃত্তি নয়, বরং নতুন উদ্ভাবন, নতুন ধারণা এবং শক্তিশালী নেতৃত্বের জন্ম হবে।

চতুর্থত, দেশের দুর্নীতিগ্রস্ত অর্থনীতি ও প্রশাসন সংস্কারের জন্য একটি রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত জাতীয় পুনর্গঠন কমিশন গঠন করা যেতে পারে, যা প্রতিটি খাতকে নতুনভাবে দাঁড় করানোর রূপরেখা তৈরি করবে।

আমার পরামর্শ হলো—যেহেতু অনেকেই প্রটোকল না মেনে দমনমূলক বৈঠক করছেন এবং এর ফলে দেশের গণতন্ত্র বিপন্ন ও পরিস্থিতি ঘোলাটে হচ্ছে, তাই এখনই প্রয়োজন সহমত ও সংহত প্রচেষ্টা।

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান, ড. ইউনূস, যদি সকল রাজনৈতিক দলকে একত্রিত করে একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত করেন, যেখানে সেনাপ্রধান, রাষ্ট্রপতি, প্রধান বিচারপতি এবং প্রয়োজনে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরাও অংশগ্রহণ করেন, এবং স্বচ্ছ ও আন্তরিক সংলাপে পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা হয়, তাহলে দেখা যাবে যে সবার মতামত গ্রহণ করে একটি সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভব।

সবশেষে, এক কথায় বলতে গেলে—বাংলাদেশের মানুষ বহুবার প্রমাণ করেছে তারা পরিবর্তন চায়। অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে তারা একত্র হতে জানে। এখন সময় এসেছে সেই শক্তিকে সঠিক দিকনির্দেশনায় কাজে লাগানোর। আমরা যদি সাহসী, ন্যায়পরায়ণ এবং সংহতভাবে এগিয়ে যাই, তাহলে এই অস্থিরতার মধ্যেও আশা, সংহতি এবং সৃজনশীল ভবিষ্যতের পথ খোলা সম্ভব।

রহমান মৃধা, সাবেক পরিচালক, ফাইজার, সুইডেন। Rahman.Mridha@gmail.com

মত দ্বিমত

নির্বাচনের প্রাক্কালে নুরুল হকের ওপর হামলা: রাজনৈতিক অস্থিরতার নতুন সংকেত

সারাদেশে যখন নানা অপ্রীতিকর ঘটনার পর প্রশাসন নীরব ভূমিকা পালন করছে, তখন হঠাৎ করে নুরুল হক নুরের ওপর হামলার ঘটনা দেশজুড়ে নতুন করে আলোড়ন তুলেছে। প্রত্যক্ষ ভিডিওচিত্র ও প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ণনায় দেখা গেছে, হামলায় সেনা এবং পুলিশের সদস্যরাও সরাসরি অংশ নিয়েছে। নুর বর্তমানে ঢাকা মেডিকেল কলেজের আইসিইউতে মুমূর্ষু অবস্থায় চিকিৎসাধীন। এ ঘটনা শুধু একটি রাজনৈতিক হামলা নয়, বরং আসন্ন জাতীয় নির্বাচনের প্রেক্ষাপটে একটি বড় ধরনের রাজনৈতিক সংকেত বহন করছে।

সরকার সদ্য ঘোষণা করেছে যে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে। এই সময়সীমা নিয়ে আগে থেকেই নানা রাজনৈতিক বিতর্ক ছিল। সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান এর আগে নির্বাচন দ্রুত আয়োজনের পক্ষে মত দিয়েছেন। অপরদিকে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস সময় নিয়ে সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন আয়োজনের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। এই দ্বন্দ্বপূর্ণ প্রেক্ষাপটেই নুরের ওপর হামলার ঘটনা পরিস্থিতিকে আরও উত্তপ্ত করে তুলেছে।

হামলার ঘটনার পর জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় দফতর থেকে পাঠানো বিবৃতিতে জাতীয় পার্টির সন্ত্রাসীদের দায়ী করা হয়েছে এবং এটিকে আওয়ামী ফ্যাসিবাদের দোসরদের কাজ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। জামায়াত গভীর উদ্বেগ ও তীব্র নিন্দা জানিয়ে আহতদের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করেছে এবং দোষীদের গ্রেফতার ও শাস্তির দাবি জানিয়েছে। অন্যদিকে গণঅধিকার পরিষদের নেতাকর্মীরা বলছেন, এটি একটি পরিকল্পিত আক্রমণ যা তরুণ প্রজন্মের রাজনীতিকে স্তব্ধ করার চেষ্টা।

গণঅধিকার পরিষদের উচ্চতর পরিষদ সদস্য ও গণমাধ্যম সমন্বয়ক আবু হানিফ সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন যে, প্রধান উপদেষ্টা ড. ইউনূস নুরুল হক নুরের শারীরিক অবস্থার খোঁজ নিয়েছেন এবং তদন্ত করে হামলায় জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন।

এছাড়া, অ্যাটর্নি জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান নুরের ওপর হামলাকে গভীর ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে উল্লেখ করেছেন এবং জাতীয় পার্টির বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলেছেন। উচ্চতর পরিষদ সদস্য ও গণমাধ্যম সমন্বয়কের মন্তব্যে জানা গেছে- “হামলার পরপরই প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস নুরুল হক নুরের সঙ্গে ফোনে কথা বলেন। তিনি নুরকে আশ্বাস দেন যে, ঘটনাটি তদন্ত করে দোষীদের বিরুদ্ধে দ্রুত বিচারিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।” ড. ইউনূসের এই ফোনালাপকে অনেকেই ইতিবাচক ইঙ্গিত হিসেবে দেখছেন। বিশেষ করে রাজনৈতিক সহিংসতার পরিবেশে এটি একটি আস্থা ফেরানোর প্রতীকী বার্তা। তবে পর্যবেক্ষকদের মতে, এই আশ্বাস কার্যকর প্রমাণিত হবে কি না তা নির্ভর করবে সরকারের পরবর্তী পদক্ষেপের ওপর। অতীতে বহুবার আশ্বাস দেওয়া হলেও বিচার হয়নি—তাই এবার সত্যিকার অর্থে সেনা ও পুলিশের সদস্যরা যদি দায়ী প্রমাণিত হন এবং তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হয়, তবে এটি নতুন সরকারের বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়াবে। অন্যথায় এটি উল্টো ড. ইউনূসের নিরপেক্ষতা নিয়েই প্রশ্ন তুলবে।

এই ঘটনার সঙ্গে আরও একটি তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হলো, সেনাপ্রধানের সদ্যসমাপ্ত চীন সফরের পরপরই এই অপ্রত্যাশিত হামলা সংঘটিত হলো। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করছেন, এই প্রেক্ষাপট ঘটনার পেছনে আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক বার্তাও বহন করতে পারে। ফলে দেশীয় রাজনীতি যেমন অস্থিরতার মধ্যে পড়েছে, তেমনি আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও এ ঘটনা নজর কাড়বে।

বর্তমান পরিস্থিতিতে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হচ্ছে, নির্বাচনের আগে দেশে স্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিবেশ নিশ্চিত করা যাবে কি না। নুরের ওপর হামলার মতো ঘটনা যদি অব্যাহত থাকে, তবে তা নির্বাচনের গ্রহণযোগ্যতা ও অংশগ্রহণকে গুরুতরভাবে প্রভাবিত করবে। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সমঝোতা এবং সহিংসতা নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকারের আন্তরিকতা এখন সবচেয়ে বড় পরীক্ষার মুখে।

রহমান মৃধা

গবেষক ও লেখক

(সাবেক পরিচালক, ফাইজার, সুইডেন)

Rahman.Mridha@gmail.com

মত দ্বিমত

প্রকৌশল খাতে বৈষম্য কাটাতে হবে লাইসেন্স ও জবাবদিহির মাধ্যমে

বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের এক সংযোগস্থলে দাঁড়িয়ে। শিল্পায়ন, অবকাঠামো নির্মাণ ও প্রযুক্তি খাতে প্রকৌশলীরা মেরুদণ্ডস্বরূপ। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে প্রকৌশলীদের দুই শাখা—স্নাতক প্রকৌশলী এবং প্রকৌশলে ডিপ্লোমাধারীদের মধ্যে টানাপোড়েন আমাদের উন্নয়নযাত্রাকে অকারণে জটিল করে তুলেছে।

শাহবাগে স্নাতক প্রকৌশলীদের তিন দফা দাবির আন্দোলন, পুলিশের হামলা এবং পাল্টা আন্দোলনে ডিপ্লোমাধারীদের অংশগ্রহণ—সব মিলিয়ে প্রকৌশল খাত এখন এক অস্থির বাস্তবতার মুখোমুখি। তবে এ সংকট কেবল বাংলাদেশি বাস্তবতায় সীমাবদ্ধ নয়। বিশ্বজুড়ে প্রকৌশল পেশাকে কীভাবে নিয়ন্ত্রণ ও মানসম্মত করা হয়, তা থেকে শিক্ষা নিয়ে আমরা সমাধানের পথ খুঁজতে পারি। ইউরোপ ও আমেরিকায় ‘ইঞ্জিনিয়ার’ শব্দটি কেবল ডিগ্রি অর্জনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়।

যুক্তরাষ্ট্রে Professional Engineer (PE) লাইসেন্স ছাড়া কেউ সরকারি প্রকল্পে সই করতে বা ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে পরিচয় দিতে পারেন না। জার্মানিতে ‘Ingenieur’ উপাধি আইন দ্বারা সংরক্ষিত। শুধু ডিগ্রি থাকলেই চলবে না, প্রফেশনাল রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলক। যুক্তরাজ্যে Chartered Engineer (CEng) হতে হলে বহু বছরের অভিজ্ঞতা, দক্ষতা যাচাই এবং নৈতিকতার শর্ত পূরণ করতে হয়। অর্থাৎ, উন্নত বিশ্বে প্রকৌশলীরা শিক্ষা, অভিজ্ঞতা, নৈতিকতা এবং লাইসেন্স-এই চার ধাপ পেরিয়েই প্রকৌশলী পরিচয় পান। বাংলাদেশে এখনো এ ধরনের কাঠামো না থাকায় দ্বন্দ্ব ও দুর্নীতির সুযোগ তৈরি হয়েছে।

বাংলাদেশে স্নাতক প্রকৌশলীরা বলছেন, ডিপ্লোমাধারীরা কোটার মাধ্যমে তাদের পদ দখল করছে। এতে মেধাবী স্নাতকরা কর্মক্ষেত্রে বঞ্চিত হচ্ছেন। অন্যদিকে ডিপ্লোমাধারীরা মনে করেন, তারাও প্রকৌশলী পরিচয়ের অধিকারী এবং তাদের জন্য বাড়তি পদায়ন দরকার। ফলে উভয়পক্ষেই তীব্র রেষারেষি তৈরি হয়েছে, অথচ বাস্তবে দুই দলের কাজই পরিপূরক।

প্রশ্ন হচ্ছে-এই বিভাজন কাটিয়ে কীভাবে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা যায়? বাংলাদেশে দুর্নীতিগ্রস্ত প্রকৌশলীর সংখ্যা কম নয়। কেউ কোটি টাকার বালিশ সরবরাহে অনিয়ম করেন, কেউ সেতু নির্মাণে খরচ ফুলিয়ে দেন। ডিগ্রিধারী হওয়া সত্ত্বেও তারা দেশের ক্ষতির কারণ হন। অন্যদিকে ইতিহাস বলে, অনেক মহৎ স্থাপনা—যেমন তাজমহল—গড়ে উঠেছিল এমন মানুষের হাতে, যাদের আধুনিক অর্থে ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি ছিল না। তারা মেধা, সৃজনশীলতা ও নিষ্ঠার মাধ্যমে ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন।

অতএব প্রশ্নটা ডিগ্রির নয়; প্রশ্নটা হচ্ছে নৈতিকতা, দায়বদ্ধতা ও দেশপ্রেমের। একজন মাঝারি মানের কিন্তু সৎ প্রকৌশলী দেশের জন্য অনেক বেশি মঙ্গলজনক, একজন উচ্চ ডিগ্রিধারী দুর্নীতিবাজ প্রকৌশলীর চেয়ে। প্রতিবছর হাজার হাজার বাংলাদেশি প্রকৌশলী ইউরোপ-আমেরিকায় পাড়ি দিচ্ছেন। বিদেশে কঠোর নিয়ম ও জবাবদিহির মধ্যেও তারা সফল হচ্ছেন, অথচ দেশে থাকলে দুর্নীতির জালে জড়িয়ে পড়তে হয় বা হতাশায় পেশা ছাড়তে হয়। এর ফলে বাংলাদেশে দক্ষ জনশক্তির সংকট তৈরি হচ্ছে, যা দীর্ঘমেয়াদে অর্থনীতি ও উন্নয়নের পথে বড় বাধা হয়ে দাঁড়াবে। এই সংকট থেকে উত্তরণের জন্য প্রথমত প্রকৌশলীদের জন্য লাইসেন্স ও নৈতিকতা কোড চালু করতে হবে। প্রকৌশলী হতে হলে শুধু ডিগ্রি নয়, পরীক্ষিত দক্ষতা ও নৈতিক মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হতে হবে। লাইসেন্স ছাড়া কেউ ‘প্রকৌশলী’ পরিচয় ব্যবহার করতে পারবে না।

দ্বিতীয়ত স্নাতক প্রকৌশলী ও ডিপ্লোমাধারীদের জন্য আলাদা কিন্তু মর্যাদাপূর্ণ ক্যারিয়ার পথ তৈরি করতে হবে। এতে রেষারেষি কমবে, কাজের দক্ষতা বাড়বে। তৃতীয়ত প্রশাসনিক ক্যাডার দিয়ে প্রকৌশল সংস্থা চালালে পেশাগত সমস্যা সমাধান হয় না, তাই প্রকৌশলীদের নেতৃত্বে আলাদা ক্যাডার গড়ে তুলতে হবে। চতুর্থত ডিপ্লোমাধারীদের জন্য উচ্চশিক্ষার সেতুবন্ধন তৈরি করতে হবে-কারিগরি বোর্ডের আওতায় সমমান সনদ ও ক্রেডিট ট্রান্সফারের সুযোগ দিলে দক্ষ ডিপ্লোমাধারীরা চাইলে দ্রুত স্নাতক হতে পারবেন।

অবশেষে সবার জন্য নিয়মিত প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক করতে হবে এবং দুর্নীতির দায়ে প্রকৌশলীদের লাইসেন্স বাতিলের ব্যবস্থা রাখতে হবে। বাংলাদেশে আজ প্রকৌশল খাত এক সড়কবাঁকে দাঁড়িয়ে। দ্বন্দ্ব, কোটা, দুর্নীতি আর মেধাপাচারের এই সংকট কাটাতে হলে আমাদের বুঝতে হবে-শুধু ডিগ্রি বা পদবী নয়, প্রকৌশলীর প্রকৃত পরিচয় হলো মেধা, সততা, দায়িত্বশীলতা ও দেশপ্রেম। যেদিন বাংলাদেশ প্রকৌশল পেশাকে আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে দাঁড় করাতে পারবে, সেদিনই আমাদের উন্নয়ন টেকসই হবে।

রহমান মৃধা

গবেষক ও লেখক

(সাবেক পরিচালক, ফাইজার, সুইডেন)

Rahman.Mridha@gmail.com